Wie verträglich ist Zwingerhaltung mit der psychischen Gesundheit eines Hundes?

Wie verträglich ist Zwingerhaltung mit der psychischen Gesundheit eines Hundes?

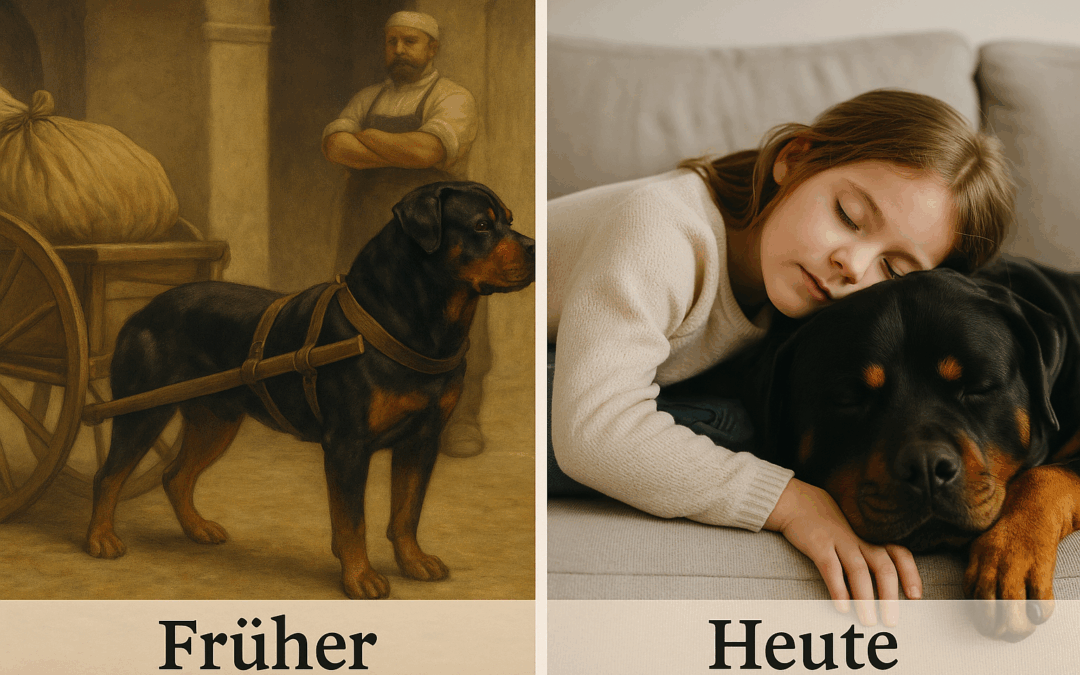

Die Haltung von Hunden in Zwingern ist ein Thema, das sowohl in der Tierschutzdebatte als auch unter Hundehaltern immer wieder für Diskussionen sorgt. Während Zwingerhaltung in bestimmten Situationen, etwa bei Arbeitshunden, in Tierheimen oder in der gewerblichen Zucht, nach wie vor verbreitet ist, steht sie zunehmend im Fokus kritischer Betrachtungen. Insbesondere die Auswirkungen auf die psychische Gesundheit von Hunden werden in Frage gestellt, da Hunde als soziale und kognitiv komplexe Tiere bekannt sind. Dieser ausführliche Blogbeitrag analysiert die Verträglichkeit von Zwingerhaltung mit der psychischen Gesundheit von Hunden, stützt sich auf aktuelle wissenschaftliche Studien, gesetzliche Vorgaben und praktische Erfahrungen und bietet konkrete Empfehlungen, wie eine tierschutzgerechte Haltung aussehen kann.

Was versteht man unter Zwingerhaltung?

Zwingerhaltung bezeichnet die Unterbringung von Hunden in abgegrenzten Gehegen, die in der Regel aus einem geschützten Schlafbereich (z. B. einer isolierten Hütte) und einem Freilaufbereich bestehen. Zwinger können aus Materialien wie Holz, Metall oder Beton bestehen und sind häufig im Freien angelegt. In Deutschland regelt die Tierschutz-Hundeverordnung (TierSchHuV) die Mindestanforderungen für Zwingerhaltung. Diese umfassen:

- Größe: Für einen Hund bis 50 cm Widerristhöhe sind mindestens 6 m² erforderlich, für größere Hunde 8–10 m² pro Tier.

- Ausstattung: Schutz vor Witterung, eine saubere Liegefläche und Zugang zu frischem Wasser sind vorgeschrieben.

- Sozialkontakt: Täglicher, mehrmaliger Kontakt zu Menschen und, soweit verträglich, zu Artgenossen.

- Freilauf: Hunde müssen täglich die Möglichkeit zum Freilauf außerhalb des Zwingers erhalten.

Trotz dieser Vorgaben ist Zwingerhaltung oft umstritten, da sie – insbesondere bei dauerhafter Isolation oder mangelnder Stimulation – die natürlichen Bedürfnisse von Hunden nur eingeschränkt erfüllen kann. Hunde sind Rudeltiere, die auf soziale Interaktion, geistige Auslastung und eine enge Bindung zu ihren Bezugspersonen angewiesen sind. Wie beeinflusst also Zwingerhaltung ihre psychische Gesundheit?

Psychische Gesundheit von Hunden: Eine Definition

Die psychische Gesundheit eines Hundes umfasst sein emotionales Wohlbefinden, seine Fähigkeit, mit Stress umzugehen, und sein Verhalten in verschiedenen Kontexten. Neuere Forschungen, wie die von Panksepp (2011), zeigen, dass Hunde komplexe Emotionen wie Freude, Angst, Frustration oder Trauer empfinden können. Diese Emotionen sind eng mit den folgenden Bedürfnissen verbunden, die für eine stabile psychische Gesundheit entscheidend sind:

- Sozialkontakt: Hunde sind soziale Tiere und benötigen regelmäßige Interaktion mit Menschen und anderen Hunden, um Bindungen aufzubauen und Stress zu reduzieren.

- Geistige und körperliche Auslastung: Beschäftigung durch Training, Erkundung oder Spiel verhindert Langeweile und fördert kognitive Fähigkeiten.

- Sicherheit und Bindung: Eine verlässliche Beziehung zu einer Bezugsperson stärkt das Vertrauen und mindert Angst.

- Reizvielfalt: Eine abwechslungsreiche Umgebung unterstützt die kognitive Entwicklung und verhindert Reizverarmung.

- Autonomie: Die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen (z. B. durch Erkundung oder Wahl des Liegeplatzes), fördert das Wohlbefinden.

Zwingerhaltung, insbesondere wenn sie dauerhaft und ohne ausreichende Kompensation erfolgt, kann diese Bedürfnisse gefährden. Im Folgenden werden die potenziellen Auswirkungen systematisch analysiert.

Auswirkungen von Zwingerhaltung auf die psychische Gesundheit

Stress durch Isolation und Reizverarmung

Isolation und Reizverarmung sind die häufigsten Kritikpunkte an der Zwingerhaltung. Eine wegweisende Studie von Beerda et al. (1999) untersuchte die Stressreaktionen von Hunden in Zwingerhaltung und fand signifikant erhöhte Cortisolspiegel bei Hunden, die wenig sozialen Kontakt oder Umweltreize hatten. Cortisol ist ein Stresshormon, dessen chronisch erhöhte Werte zu physischen und psychischen Problemen führen können, darunter:

- Verhaltensstörungen: Stereotypisches Verhalten wie Schwanzjagen, exzessives Bellen, Graben oder Selbstverletzung (z. B. Lecken der Pfoten) wird häufig in reizarmen Umgebungen beobachtet. Laut Mason & Latham (2004) sind solche Verhaltensweisen ein Zeichen von chronischem Stress und mangelnder Stimulation.

- Angst und Aggression: Isolation kann Unsicherheit oder gesteigertes Aggressionsverhalten fördern, insbesondere wenn Hunde nicht ausreichend sozialisiert sind. Eine Studie von Normando et al. (2020) zeigte, dass Hunde in Tierheimzwingern, die wenig Kontakt hatten, häufiger ängstliches oder aggressives Verhalten gegenüber Menschen oder Artgenossen zeigten.

Ein Praxisbeispiel aus der Fachzeitschrift Der Praktische Tierarzt beschreibt einen Hund, der aufgrund monatelanger Isolation in einem unhygienischen Zwinger repetitive Verhaltensweisen und gestörtes Aggressionsverhalten entwickelte, was letztlich zu seiner Euthanasie führte. Solche Fälle verdeutlichen die potenziell gravierenden Folgen von Reizverarmung.

Bindungsschwäche durch fehlenden Alltagsanschluss

Die Bindung zwischen Hund und Mensch ist ein zentraler Faktor für das emotionale Wohlbefinden. Eine enge Bindung fördert Vertrauen, reduziert Stress und stärkt die Resilienz gegenüber Herausforderungen. Laut einer Analyse auf Lernwelt Hund spielt die Qualität der Mensch-Hund-Interaktion eine Schlüsselrolle für die psychische Gesundheit. In Zwingerhaltung, wo Hunde oft nur sporadisch Kontakt zu ihren Haltern haben, kann die Bindung leiden. Dies führt zu:

- Emotionale Unsicherheit: Hunde, die wenig menschlichen Kontakt erfahren, zeigen häufig ängstliches, distanziertes oder übermäßig anhängliches Verhalten, wenn sie schließlich Kontakt haben.

- Schwierigkeiten in der Sozialisierung: Besonders Welpen, die in isolierten Zwingern aufwachsen, haben ein erhöhtes Risiko für Bindungs- und Verhaltensprobleme im späteren Leben. Eine Studie von Freedman et al. (1961) zeigte, dass Welpen, die in den ersten Lebenswochen wenig Kontakt zu Menschen hatten, dauerhaft scheuer und weniger anpassungsfähig waren.

Die Tierschutz-Hundeverordnung schreibt vor, dass Welpen bis zur 20. Lebenswoche mindestens vier Stunden täglichen menschlichen Kontakt erhalten müssen, um solche Folgen zu vermeiden. In der Praxis wird dies jedoch nicht immer konsequent umgesetzt, insbesondere in gewerblichen Zuchtbetrieben oder bei privaten Haltern mit unzureichendem Wissen.

Bewegungsmangel und Langeweile

Hunde benötigen tägliche körperliche und geistige Auslastung, um Langeweile, Frustration und Verhaltensprobleme zu verhindern. Während die Tierschutz-Hundeverordnung vorschreibt, dass Hunde täglichen Freilauf außerhalb des Zwingers erhalten müssen, fehlt eine genaue Zeitangabe, was zu unterschiedlichen Interpretationen führt. Studien, wie die von Hubrecht et al. (1992), zeigen, dass Bewegungsmangel zu Verhaltensproblemen wie Zerstörungswut, übermäßigem Bellen oder Hyperaktivität führen kann. Zwingerhaltung, die keinen Zugang zu abwechslungsreichen Umgebungen oder Beschäftigungsmöglichkeiten bietet, verstärkt diese Probleme. Beispielsweise:

- Körperliche Gesundheit: Mangelnde Bewegung kann zu Übergewicht, Gelenkproblemen oder Muskelschwund führen, was wiederum das Wohlbefinden beeinträchtigt.

- Geistige Unterforderung: Ohne Beschäftigung wie Suchspiele, Training oder Erkundungsmöglichkeiten entwickeln Hunde oft Langeweile, die sich in destruktivem Verhalten äußert.

Deprivationssyndrom und Langzeitfolgen

Das Deprivationssyndrom, ein Begriff aus der Verhaltensforschung, beschreibt die negativen psychischen und physischen Folgen von mangelnder Zuneigung, Pflege oder sozialer Interaktion. Besonders Welpen und Jungtiere sind anfällig für dieses Syndrom, wenn sie in isolierten Zwingern ohne ausreichenden Kontakt aufwachsen. Laut einer Quelle von Zehengänger GbR kann dies zu dauerhaften Schäden wie Hospitalismus (einer Form schwerer Entwicklungsstörung) führen. Langfristige Folgen umfassen:

- Gestörte Persönlichkeitsentwicklung: Hunde können scheu, überängstlich oder aggressiv werden, was ihre Lebensqualität und Adoptierbarkeit (z. B. in Tierheimen) beeinträchtigt.

- Eingeschränkte Anpassungsfähigkeit: Solche Hunde haben oft Schwierigkeiten, sich an neue Umgebungen, Menschen oder andere Tiere anzupassen.

- Kognitive Defizite: Mangelnde Stimulation in der frühen Entwicklung kann die Lernfähigkeit und Problemlösungsfähigkeit beeinträchtigen.

Eine Studie von Fox (1978) über die Auswirkungen von Deprivation bei Welpen zeigte, dass Hunde, die in den ersten Lebensmonaten in reizarmen Umgebungen gehalten wurden, dauerhaft höhere Stressreaktionen und geringere soziale Kompetenzen aufwiesen.

Positive Aspekte von Zwingerhaltung?

Es ist wichtig anzuerkennen, dass Zwingerhaltung in bestimmten Kontexten auch Vorteile bieten kann, sofern sie tierschutzgerecht gestaltet ist. Beispielsweise:

- Sicherheit: Zwinger bieten Schutz vor Gefahren wie Verkehr oder wilden Tieren, insbesondere für Hunde, die in ländlichen Gebieten gehalten werden.

- Struktur: Für Arbeitshunde (z. B. Polizeihunde) kann ein Zwinger eine klare Struktur und Rückzugsort bieten, wenn er mit ausreichendem Training und Kontakt kombiniert wird.

- Hygiene: Ein gut gepflegter Zwinger kann einfacher sauber gehalten werden als ein Wohnraum, was für Halter mit mehreren Hunden praktisch ist.

Diese Vorteile kommen jedoch nur zum Tragen, wenn die Zwingerhaltung mit intensiver Betreuung und Kompensation einhergeht. Ohne diese Maßnahmen überwiegen die Risiken für die psychische Gesundheit.

Kompensation: Wie kann Zwingerhaltung tierschutzgerecht gestaltet werden?

Trotz der genannten Risiken kann Zwingerhaltung unter bestimmten Bedingungen mit der psychischen Gesundheit von Hunden vereinbar sein, wenn umfassende Maßnahmen zur Kompensation ergriffen werden. Basierend auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen, gesetzlichen Vorgaben und praktischen Empfehlungen sind folgende Aspekte entscheidend:

Regelmäßiger Sozialkontakt

Sozialkontakt ist essenziell, um Isolation und Bindungsschwäche zu verhindern. Die Tierschutz-Hundeverordnung fordert täglichen, mehrmaligen und längeren Umgang mit Bezugspersonen sowie angemessenen Kontakt zu Artgenossen. Praktisch bedeutet dies:

- Menschlicher Kontakt: Tägliche Interaktionen wie Spaziergänge, Training, Kuscheln oder Spiel mit dem Halter. Studien, wie die von Taylor & Mills (2007), zeigen, dass mindestens zwei Stunden täglicher menschlicher Kontakt notwendig sind, um Stress signifikant zu reduzieren.

- Kontakt zu Artgenossen: Möglichkeiten für kontrollierten Kontakt mit anderen Hunden, sofern dies mit der Verträglichkeit des Hundes vereinbar ist. Gruppenhaltung kann in manchen Fällen vorteilhaft sein, erfordert jedoch sorgfältige Überwachung, um Konflikte zu vermeiden.

- Welpenförderung: Welpen benötigen besonders intensive Betreuung, idealerweise vier bis sechs Stunden täglichen Kontakt, um eine gesunde Bindung und Sozialisierung zu gewährleisten.

Geistige und körperliche Auslastung

Um Reizverarmung zu vermeiden, sollten Hunde in Zwingerhaltung regelmäßig geistig und körperlich gefordert werden. Studien, wie die von Normando et al. (2020), zeigen, dass Beschäftigungsprogramme, wie z. B. Suchspiele oder Training mit positiver Verstärkung (Markertraining), Stress reduzieren und das Wohlbefinden fördern. Praktische Maßnahmen umfassen:

- Täglicher Freilauf: Mindestens zwei Stunden Bewegung in abwechslungsreichen Umgebungen (z. B. Wald, Wiese oder Hundepark) fördern die körperliche Gesundheit und bieten neue Reize.

- Beschäftigung im Zwinger: Bereitstellung von Spielzeug (z. B. Kauspielzeug, Intelligenzspielzeug), Kaumaterial oder Futterbällen, um Langeweile zu verhindern.

- Kognitives Training: Regelmäßiges Training, wie das Erlernen neuer Kommandos oder Tricks, stärkt die kognitiven Fähigkeiten und die Bindung zum Halter. Laut Rooney et al. (2000) führt Training mit positiver Verstärkung zu niedrigeren Stresswerten und höherem Wohlbefinden.

Optimale Zwingerumgebung

Ein tierschutzgerechter Zwinger muss den physiologischen und ethologischen Bedürfnissen des Hundes entsprechen. Laut edogs.de und den Vorgaben der Tierschutz-Hundeverordnung sollte ein Zwinger:

- Ausreichend groß sein: Mindestmaße von 6–10 m² pro Hund, abhängig von der Größe, mit zusätzlichem Platz bei mehreren Hunden.

- Schutz vor Witterung bieten: Eine isolierte Hütte mit sauberer, weicher Liegefläche (z. B. Decken oder Matten) schützt vor Kälte, Hitze oder Nässe.

- Hygienisch einwandfrei sein: Tägliche Reinigung und regelmäßige Desinfektion verhindern Krankheiten und fördern das Wohlbefinden.

- Reize bieten: Sichtkontakt nach außen (z. B. durch transparente Zäune), erhöhte Liegeplätze oder wechselndes Spielzeug fördern die kognitive Stimulation.

- Sicher und stabil sein: Der Zwinger sollte robust und sicher sein, um Verletzungen oder Ausbrüche zu vermeiden.

Individuelle Betreuung

Jeder Hund hat individuelle Bedürfnisse, die in der Zwingerhaltung berücksichtigt werden müssen. Für Hunde, die nicht gut allein bleiben können oder starke Bindungsbedürfnisse haben, empfiehlt sich eine Kombination aus Zwingerhaltung und alternativen Betreuungsformen, wie z. B. Hundesitter, Hundetagesstätten oder Haltung im Haus. Besonders Welpen und Junghunde benötigen intensive Betreuung, um eine gesunde Entwicklung zu gewährleisten. Laut Serpell & Jagoe (1995) sind individuelle Faktoren wie Rasse, Alter, Temperament und Vorerfahrungen entscheidend für die Verträglichkeit von Zwingerhaltung.

Regelmäßige Gesundheitskontrolle

Chronischer Stress und mangelnde Stimulation können die körperliche Gesundheit beeinträchtigen, was wiederum die psychische Gesundheit belastet. Regelmäßige tierärztliche Untersuchungen, eine ausgewogene Ernährung und Parasitenkontrolle sind daher unerlässlich. Verhaltensauffälligkeiten wie exzessives Lecken, Schwanzjagen oder Aggression sollten frühzeitig von einem Tierarzt oder Verhaltenstherapeuten abgeklärt werden, um zugrunde liegende Stressfaktoren zu identifizieren.

Aktuelle Studien und gesellschaftliche Trends

Die Forschung zur Zwingerhaltung und ihren Auswirkungen auf Hunde ist zwar begrenzt, aber es gibt einige wichtige Studien und Trends, die Orientierung bieten:

- Stress und Verhalten: Die Studie von Beerda et al. (1999) zeigte, dass Hunde in isolierten Zwingern höhere Cortisolspiegel und mehr stereotype Verhaltensweisen aufweisen. Ähnliche Ergebnisse fanden Hubrecht et al. (1992) in Tierheimzwingern, wo mangelnder Kontakt zu Menschen und Artgenossen zu erhöhtem Stress führte.

- Beschäftigungsprogramme: Normando et al. (2020) fanden, dass Hunde in Tierheimzwingern, die regelmäßig Beschäftigungsprogramme (z. B. Suchspiele oder Training) erhielten, niedrigere Cortisolspiegel und weniger stereotype Verhaltensweisen zeigten. Dies unterstreicht die Bedeutung von geistiger Stimulation.

- Sozialkontakt: Taylor & Mills (2007) betonten, dass mindestens zwei Stunden täglicher menschlicher Kontakt notwendig sind, um Stress signifikant zu reduzieren. Weniger Kontakt erhöht das Risiko für Verhaltensstörungen.

- Gesetzliche Entwicklungen: Die Tierschutz-Hundeverordnung wurde 2023 aktualisiert, um strengere Vorgaben für Zwingerhaltung und Sozialkontakt zu setzen. Dies spiegelt ein wachsendes Bewusstsein für die Bedeutung der psychischen Gesundheit von Hunden wider.

- Gesellschaftliche Trends: Es gibt eine zunehmende Sensibilität für das Wohlbefinden von Hunden, was sich in der Popularität von tiergestützter Therapie und der Nachfrage nach artgerechter Haltung zeigt. Laut einer Umfrage des Deutschen Tierschutzbundes (2024) bevorzugen immer mehr Hundehalter die Haltung im Haus oder in Kombination mit Freilauf, was die Akzeptanz von reiner Zwingerhaltung verringert.

Ein weiterer Trend ist die verstärkte Nutzung von Verhaltensforschung, um die Bedürfnisse von Hunden besser zu verstehen. Konzepte wie „Canine Enrichment“ (Bereicherung der Umgebung) gewinnen an Bedeutung und betonen die Notwendigkeit von geistiger und sozialer Stimulation, auch in Zwingerhaltung.

Alternativen zur Zwingerhaltung

Angesichts der Risiken der Zwingerhaltung ziehen viele Hundehalter alternative Haltungsformen in Betracht, die besser mit den Bedürfnissen von Hunden vereinbar sind. Dazu gehören:

- Haltung im Haus: Hunde, die im Haus leben, profitieren von engerem Kontakt zu ihren Haltern, mehr Reizen und einer stabileren Bindung. Laut Anderson et al. (1994) zeigen Hunde in Haushalten seltener Verhaltensprobleme als solche in Zwingern.

- Hundetagesstätten: Für berufstätige Halter bieten Hundetagesstätten eine Möglichkeit, Hunden tagsüber sozialen Kontakt, Bewegung und Beschäftigung zu bieten.

- Hundesitter oder Dogwalker: Professionelle Betreuung kann sicherstellen, dass Hunde auch bei Abwesenheit des Halters ausreichend Aufmerksamkeit und Auslastung erhalten.

- Kombinierte Haltung: Eine Kombination aus Zwingerhaltung (z. B. nachts oder bei Abwesenheit) und intensiver Betreuung (z. B. tägliche Spaziergänge, Training) kann ein Kompromiss sein, der Sicherheit und Wohlbefinden vereint.

Fazit: Zwingerhaltung mit Verantwortung

Zwingerhaltung ist nicht per se tierschutzwidrig, birgt jedoch erhebliche Risiken für die psychische Gesundheit von Hunden, wenn sie nicht mit intensiver Betreuung und Kompensation einhergeht. Stress, Reizverarmung, Bindungsschwäche und Verhaltensstörungen sind reale Gefahren, die durch Isolation, mangelnde Auslastung oder unzureichende Umgebungsbedingungen entstehen. Um diese Risiken zu minimieren, sind folgende Maßnahmen unerlässlich:

- Regelmäßiger, intensiver Sozialkontakt mit Menschen und, soweit verträglich, Artgenossen.

- Tägliche geistige und körperliche Auslastung durch Freilauf, Training und Beschäftigung.

- Eine tierschutzgerechte Zwingerumgebung mit ausreichend Platz, Schutz, Hygiene und Reizen.

- Individuelle Betreuung, die die Bedürfnisse des jeweiligen Hundes berücksichtigt.

- Regelmäßige Gesundheitskontrollen, um Stressfolgen frühzeitig zu erkennen.

Hundehalter, die Zwingerhaltung in Erwägung ziehen, sollten sich bewusst sein, dass diese Haltungsform einen hohen Zeit- und Ressourcenaufwand erfordert, um den Bedürfnissen des Hundes gerecht zu werden. In vielen Fällen bieten Alternativen wie Haltung im Haus, Hundetagesstätten oder professionelle Betreuung eine bessere Möglichkeit, das Wohlbefinden des Hundes zu fördern.

Die psychische Gesundheit eines Hundes ist ein komplexes Zusammenspiel aus Bindung, Stimulation und Sicherheit. Zwingerhaltung kann nur dann tierschutzgerecht sein, wenn sie weit über die gesetzlichen Mindestanforderungen hinausgeht und die individuellen Bedürfnisse des Hundes in den Mittelpunkt stellt. Letztlich liegt es in der Verantwortung des Halters, die Lebensqualität seines Hundes zu sichern – sei es im Zwinger oder in einer anderen Haltungsform.

Quellen:

- Tierschutz-Hundeverordnung: https://www.gesetze-im-internet.de/tierschhuv/, https://www.santevet.de, https://dogondo.de

- Beerda, B. et al. (1999). Behavioural and hormonal indicators of enduring environmental stress in dogs. Applied Animal Behaviour Science.

- Hubrecht, R. C. et al. (1992). A comparison of social and environmental enrichment methods for laboratory housed dogs. Applied Animal Behaviour Science.

- Normando, S. et al. (2020). Effects of environmental enrichment on the behavior of shelter dogs. Journal of Veterinary Behavior.

- Taylor, K. D., & Mills, D. S. (2007). The effect of the kennel environment on canine welfare. Veterinary Record.

- Fox, M. W. (1978). The Dog: Its Domestication and Behavior. Garland STPM Press.

- Panksepp, J. (2011). Cross-species affective neuroscience decoding of the primal affective experiences of humans and related animals. PLoS ONE.

- Weitere Informationen: https://zehengaenger.de, https://www.vetline.de, https://lernwelt-hund.de